備受爭議的倫敦中國超級大使館計劃如箭在弦,下月將舉行規劃聽證會,英國傳媒報道,中國外長王毅亦會於下月中到訪英國,跟外相林德偉會面進行戰略對話。英國各地港人群起反對興建計劃,多個城市都有人正在組織2月8日到倫敦示威。曼城周日(26日)有逾百港人舉行「香港再開埠」集會,呼籲大家下月前往倫敦參加集會,「唔能夠只係等倫敦嘅香港人行出嚟,曼城嘅香港人都要積極表態。」

報道無罪 知情有價 請即訂閱《追新聞》:

https://www.patreon.com/thechasernews

據英國《衞報》報道,中國外長王毅將於下月中到訪英國,跟英國外相林德偉(David Lammy)會面,進行2018年以來首次中英戰略對話。林德偉於去年10月曾訪問中國跟王毅會面;之後首相施紀賢(Keir Starmer)在11月巴西G20峯會跟中國國家主席習近平會面,並向對方承諾會介入審批中國超級大使館計劃,令原本已被塔村自治市(Tower Hamlet)議會否決的超級大使館計劃「鹹魚翻生」。

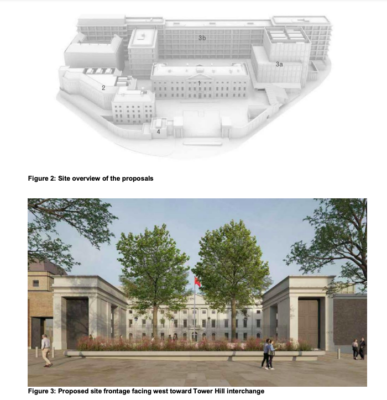

奧雅納撰寫報告稱新使館外可容納4,500人

英國傳媒又進一步揭露,原本反對計劃的倫敦警察廳(Met Police)在去年12月施紀賢表態介入審批後,隨即參考一份由中方提交的專家報告,然後改變立場。英國《星期日泰晤士報》報道,該份令倫敦警察廳轉軚的中方專家報告共有10頁,建築顧問公司奧雅納(Arup)有份撰寫,而且並非新報告,早於2022年2月已經提交,在最近一次否決審批時甚至沒有再用上。該份報告聲稱,超級大使館的附近街道可容納最多4,500人,又指目前的中國大使館每年只有幾次500至800人規模的示威,認為新址附近空間足以應付。

Latest twist in the 🇨🇳 mega-embassy saga:@metpoliceuk dropped their Dec 2024 objection to the project on the basis of a 2022 document paid for by….erm….Beijing. When asked to produce it, they couldn’t.

I smell a rat. https://t.co/TGffoejTbL

— Luke de Pulford (@lukedepulford) January 26, 2025

曼城港人收集聯署去信韋雅蘭反對建館

多個英國港人組織聯同英國藏人、維吾爾人組織,正統籌下月8日在擬建超級大使館的地點皇家鑄幣廠(Royal Mint Court)舉行大型集會,全國多個城市均有港人團體正在安排當日包車接送往返倫敦。Manchester Stands with Hong Kong、細葉榕人道支援基金、列斯手足連線、港援等多個組織於周日(26日)合辦「香港再開埠」集會,紀念1841年1月26日英國在香港掀開歷史篇章,有超過100人冒着攝氏5度的嚴寒天氣在聖彼得廣場(St. Peter’s Square)出席集會。

大會主持以中英文講出興建超級大使館的深遠影響,「大家都記得倫敦經貿辦間諜案嘛?一個經貿辦已經滲透英國,嚴重威脅海外港人嘅安全,更何況大好多倍嘅中國超級大使館?」施紀賢早前已表明,會將審批興建超級大使館的決定權交予副首相韋雅蘭(Angela Rayner)。大會主持表示韋雅蘭的選區正是在曼城,呼籲出席者及途人簽名反對計劃,稍會將聯署信交予韋雅蘭的辦公室。

集會除了播放《願榮光歸香港》及升起被部份人視為「香港國旗」的藍白旗,亦安排港人樂隊現場演奏《撐起雨傘》、《自游》等社運歌曲。已移居英國的黃大仙前區議員尤漢邦期間上台帶領在場人士悼念本月初病逝的社福界立法會前議員邵家臻,默哀一分鐘。尤形容邵的離世令人痛心,勉勵海外港人要以邵為榜樣,堅守理想及信念。

舉起「拎起信念,親自開埠」橫額 冀香港可重光

大會尾段開放予出席者上台自由發言。集會主辦單位之一細葉榕人道支援基金義工阿星表示,當年香港開埠由一條漁村變成後來通商全球的自由港,雖然如今不再自由,但他仍然期望有朝一日香港可以由香港民族「再開埠」。阿星隨後帶領集會人士共同舉起一幅長約20多米的巨型藍白旗,並在背後拉起寫上「拎起信念,親自開埠」的巨型橫額,他表示無論是海外或仍然身處香港的香港人,都有權參與建立屬於香港民族的香港。

多位上台發言的港人都呼籲2月8日出席倫敦集會反對超級大使館計劃,有港人表示,不能只寄望住在倫敦的港人出來反對計劃,住在曼城的人也要靠自己出來表態;亦有港人提醒海外港人一起罷買中國貨,「從經濟上餓死中國」。

抗議中國超級大使館示威活動詳情:

日期:2025年2月8日(周六)

時間:下午2時至4時

地點:舊皇家鑄幣廠外

🌟加入YouTube頻道會員支持《追新聞》運作🌟

https://www.youtube.com/channel/UC5l18oylJ8o7ihugk4F-3nw/join

《追新聞》無金主,只有您!為訂戶提供驚喜優惠,好讓大家支持本平台,再撐埋黃店。香港訂戶可分享給英國親友使用。