【序言】

前天晚上,《追新聞》刊登了張燦輝教授最新的一篇文章《〈國家安全法〉下五年的香港學術界》。文章詳細討論了過去五年,在《國家安全法》的宰祭下,香港的大專院校及學術界如何被政權摧殘。就如張教授在文章中的描述及分析,大學已經成為黨政國家的延伸,香港的學術工作者差不多全部都噤若寒蟬,被恐懼支配,要自行克制,自我設限、自我審查已經成為每天工作的日常。

這令我想起,多年來我曾經寫過很多篇文章,談論香港大專教育的很多不合理及荒謬的地方,大專教育及學術自由的淪落,其實早就有跡可尋。

雖然說政治及行政打壓學術自由,及意圖令具有公共知識分子身份的學術工作者收聲的行為從來未停止過,但如過去五年般以制度性的泰山壓頂姿態,短時間之內把一個系統摧毁,令大專教育界萬馬齊喑,學術自由瞬即崩塌,確實令人難過,也說明了學術自由的脆弱。

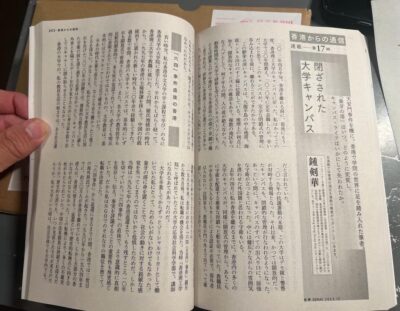

2022年4月我離開香港之前,我曾經往熟悉的幾個大學校園兜了個圈,心情就如向自己生涯中某一個逐漸逝去的部份作憑弔。我簡要地把當時觀察到、感受到及聯想到的在 Facebook 寫了出來,與朋友分享,後來又寫了一篇大約800字的短文。張燦輝教授當時讀到,就轉告我日本的《岩波雜誌》對我的那篇短文很有興趣,後來該雜誌的編輯發出邀請,讓我把那篇短文寫成一篇較完整的文章,從而說明當時香港大學那些校園的情況。於是就寫成了後來於2023年12月號日本岩波書店的《世界雜誌》刊登的這篇文章《香港那些被禁錮了的大學校園》。

讀過了張教授這篇文章《〈國家安全法〉下五年的香港學術界》的初稿之後,張教授曾經建議我將來刊出之後可以作出點回應。我覺得張教授的文章已經道盡過去幾年的情況及困境,如果說要回應,倒不如把這篇未曾以中文刊載的舊文,作為對張教授那篇鴻文的一點呼應,也表達對張教授的謝意。

昨天晚上,我也在我的《鍾Sir日記》中,記下了一些我眼中看到香港學術自由沉淪的軌跡及感受,有興趣的讀者,也可以一併閱讀。

鍾劍華

2025年7月13日

《香港那些被禁錮了的大學校園》

2022年4月中,我離開香港前最後一次回到香港理工大學那個校園。我曾經在這所大學任教30年,直到2020年初才退休。我覺得很慶幸,可以在這校園變成完全封閉式管理之前離開。

這個熟悉的大學校園位於九龍半島的中心地帶,就在海底隧道旁邊。因為地理位置優越,而且校園開放,聯繫幾個地區,幾十年來都是人來人往。很多需要工餘進修的打工階層,包括不少在香港島中環金鐘一帶核心商業區上班的專業人士如果要選擇在職進修,都很有可能會選擇香港理工大學。因此,很多人都說,理工大學是香港最有「人氣」的一所大學。

2019年的民主抗爭運動後期,這所大學成為示威者與警方對峙的戰場,之後便由一個開放的校園,變成了封閉式管理。有一段時間,校園的每個出入口都站滿了高大的護衛,其中不少是充滿僱傭兵氣息的黑人。

去年4月我離開香港之前,很多所香港大專院校的校園,都已經同樣從過往的開放式管理變成重門深鎖,保安處處。教職員及學生出入都要拍卡,閒人免進。至於訪客,就要由教職員去到門外確認,才能進入校園。

從此以後,這所大學校園人氣不再。這種轉變充滿了象徵意義?被禁錮的,其實何止大學校園!

我年輕時在中文大學修讀學位課程,後來在香港大學進修,再後一段時間在理工大學擔當教職。這段生涯由殖民地管治的時代跨越過了1997年的香港主權移交,再經歷了成為中國行政管治下的特區這個新世代的20多年。這幾十年來,香港的大學校園基本上都是開放式管理的。也不單是校園管理,香港各所大學的基本教育哲學都比較開放,能夠容忍多元,雖然沒有開宗明義說,但基本上都是以一種博雅教育的方式來構建大學教育的。

回想那段歲月,不得不心存感恩,起碼我在2020年正式告別大學的教學生涯時,出入不同的大學校園還不致需要走過一群充滿懷疑眼神的保安,也不需要拿出證件掃描才能通過那些把大學校園與外面世界分隔開的閘機。

我在香港大專院校教學生涯的開始,是與社會運動有關的,想不到30年之後,也結束於另一場社會運動之後。

1989年底,北京的「六四事件」被鎮壓下來之後幾個月,我得到了機會,可以選擇轉職往當時還是「香港理工學院」的應用社會科學系擔當講師一職。

大學畢業之後,一直擔當社會工作者,當年對這個機遇不無猶豫,擔心會從此置身象牙塔,會對社會的脈搏失去了敏銳。當時考慮到香港還有只少於10年便會面對九七回歸,「六四事件」之後也覺得有需要更有意識地保存真相、傳播真相、評議事實,於是決定放棄原本在非政府機構發展得還不錯的職位。

「六四事件」之後,香港出現了九七主權移交之前的第二波移民潮,由1990到1994年間,有30萬人移民離開香港,但絕大部份香港人仍然需要面對九七主權回歸這個歷史門檻。這個轉變帶來很多不確定性。中國的改革開放是否可以繼續?歷史的錯誤是否最終有被平反的一天?我讀大學的時候,香港社會及大學校園曾經熱切討論過中國的「四個現代化」最終會不會帶來「第五個現代化」,即政治上的現代化?曾經因為殖民地身份而經歷過現代文明洗禮的香港社會,面對史無前例的主權移交,究竟會是一個機遇?還是一個挑戰?還是一個終結?這些問題,對我們那一個世代的大學生,即是上世紀80年代初香港主權問題提出之後進入大學的年輕人而言,確實充滿疑惑,也包含着挑戰,也可能是個機遇。能夠成為這一個歷史事件的見證,又有甚麼不好?

我們當然不會沒有憂慮,但有盼望,也有承擔。最起碼是對香港這個社會的承擔,或許還有因為家國情懷而產生的美好想像。「六四事件」是令人傷感的,也令人再一次對上面提到的、曾經對我們產生過思想衝擊的那些問題作出另一番思考。懷疑是多了,但又覺得應該對香港不確定的未來承擔更多。於是,1989年底沒有考慮移民,而選擇另一條職業路徑,也算是對以前那些盼望與承擔的轉化。

之後,我就一直在這個校園任教及進行學術研究工作,也積極參與社區及專業事務。幾十年來我都積極發聲,在各種言論平台及公共空間寫文章及發言,評議社會事務、批評時政、月旦政治人物與官員、也提出各種政策倡議。30年間,香港理工學院變成了香港理工大學。我的職銜也轉變過,但教授的科目都不外乎與社會工作實務、社會政策,及公共行政有關。也主理過一個進行民意研究及調查的「社會政策研究中心」。

香港的公民社會在1997年前後急速發展,留在香港生活及工作的人,當然希望原有的生活方式不會有改變,希望港英殖民地時代已經擁有的人權保障及自由可以延續下去,也希望中共在《基本法》承諾了的民主發展可以得到實現。這樣的渴望,在年輕人及知識分子階層特別明顯。

對於從事大專教育的人而言,當然希望學術自由、言論自由可以不受影響,學術研究不會有禁區。在1997年之後頭10年,轉變還是有的,也是緩慢的。大家都在很多不確定性中摸索新的平衡點。但整體而言,對於香港的內部事務,香港的大專院校仍然是可以暢所欲言的;對於特區政府的種種施政作為,也可以積極提出意見及作出批評。

毋庸諱言,有些轉變確實在出現。舉例說,再沒有幾多大學教員會以新疆或西藏的問題作為主要的研究課題;大學不同部門與中國大陸的大專院校、各級政府及事業單位的交流合作多了很多,人人都難免要向北望;與台灣方面的合作及交流就明顯逐步在減少。這些有時是自我設限,有些是來自部門高層的善意勸喻與提醒,有些則是因為大學資源調配上的逐漸傾斜。

到了2007年,香港要進行第三屆特首選舉之前,中共透過由中共控制的人大常委會進行釋法,改變了《基本法》的承諾。原本讓香港人自行決定2007年及之後如何選出特首的說法被推翻。九七回歸頭10年的蜜月期,終於結束了。教學工作、課堂內外的討論、在專業及社區的參與、研究課題各方面,雖然似乎沒有受到直接的衝擊,但來自大學管理層及部門高層的干預明顯是更多了。

到2014年,香港發生了另一波政制改革爭議,發生了「雨傘運動」或所謂「佔領中環運動」。事件平息之後,香港的政治改革裹足不前,香港各大專院校的管理層明顯跟政府取得默契,採取了更嚴格的行政管理手段,壓縮大專院校的公共角色。

首先是逐步改變了以往對學生參與校政及社會事務的鼓勵,或者起碼是寬容的態度,反而採取更嚴厲的手段打壓學生組織及學生運動。

對於大學的教職員,大學也逐漸改變以往鼓勵學者參與社會事務,或在專業組織積極參與的態度,而更傾向利用一些評核工具,針對性地處理或排除一些具有公共知識分子姿態的教職員。這些做法,與上世紀80年代之後隨着大專教育高速發展而開展起來的博雅教育取態也是大相逕庭。

到2019年發生了反送中抗爭運動之後,大專學界也跟香港所有其他界別一樣,成為全民爭取民主的參與者,個別大專院校成為抗爭行動的焦點。到北京當局制定了《國安法》,大專學界便成為政府重點政治打壓的對象,而大學的管理層也是積極配合。

各所大學校園,由過往與社會及社區融為一體,變成一個封閉的場所,似乎真的變回象牙塔了。

以前說大學是象牙塔,可能還只是指大專院校把學者及學生與世俗世界某種程度上隔離,把他們好好地保護着,讓他們可以在校園之內充分享受學術的自由,不虞受干擾,從而進行學術研究及知識探索。從這個角度來看,今天的大學校園,確實是被保護起來了,或者是被封閉了,但卻不是一個讓學者及學生可以自由及無禁區地從事知識追求的場所。

今天的大學校園,是一個被權勢緊密控制住的場所,是一個意圖扼殺自由,封閉思想的地方。去年4月回到校園的時候,完全再看不到、也感覺不到過往在校園內的熱鬧多元氣氛。學生活動的報告版上空空如也,校園範圍水靜河飛。就算偶然見到有學生及教職員在校園裏行走,大部份都只是行色匆匆,完全沒有校園氣氛可言。

當校園不再是可以讓人從容駐腳的地方,可以想像,這樣的校園也沒有甚麼校園生活可言。現時香港的大專院校連學生組織都要打壓,甚至用盡各種手段令學生組織難以繼續存在。香港各所大學的學生會,現在有些被解散,有些事被禁止存在,不能出閣的就由它從缺。總之就不讓青年學子可以在大專校園內「搞事」,不讓他們組織甚麼學生活動,甚至不容許學生領袖的存在。在這情況下,所謂校園生活就只能注定是一片慘白。這種慘白,是過去大半個世紀從未曾有過的。

這算是甚麼大學?這算是甚麼大學生活?這又能算是甚麼大學教育?大學教育除了各項課程與學科、上課、導修之外,重點是培養大學生的自學能力、自發精神、及解決問題的能力。合理的大學環境,應該要提供一個多元、自由、活躍、無禁區的園地,讓學生可以鍛鍊獨立思考,發揮他們的組織能力,鼓勵他們積極參與。大學也應該盡量透過豐富的校園生活,提供各種可能性,令學生可以有全面的成長,除了學有專精之外,還要發展大學生的領導才能。

因此,打壓學生會,完全扼殺其存在空間,就是扼殺校園生活。扼殺了校園生活的大學教育,就是不完整的大學教育,是有嚴重缺陷的大學教育,甚至可能不能算得上是大學教育。

今天的大學教育,竟然要學生接受教條多於一切的所謂「國家安全及國民教育」,不容許他們質疑,只能接受,這與大專教育的精神背道而馳。這根本就不能算是大學教育,是對大學教育精神的徹底背叛,是「反大學教育」。

有幾間大學,現在甚至在每一個課室都安裝了錄影設備,每一個課堂都會進行錄影。名義上是管理,實際上就是一種監察,是控制。有仍然在大學教書的朋友說,作為人文社會科學學科的教職員,現在已經完全沒有暢所欲言的空間,還要恐懼動輒得咎。除了可能會被選擇性地引用的評核工具來針對之外,還要擔心有一些持不同意見的學生利用那些荒謬的所謂投訴機制來針對。

有一位朋友曾經在美國、在星加坡及在香港的大專院校擔任教學崗位。退休之後,仍然以兼職形式為個別大專院校教授部份課程。這朋友談到香港現時大學的教與學環境,也不禁搖頭嘆息。他看到的是差不多所有教職員現在都只拿着投影片照讀,教學內容充斥着的是硬資料,沒有討論,沒有分析,沒有意見分享,當然也沒有訴諸學理及道德良知的倡議。朋友看到的,是在大學教書的如果不與管理層同流合污,就會盡量明哲保身,得過且過。今天的大學不容許有知識分子,不容許有「獨立之精神,自由之思想」。

至於現在的大學生,其實對此也是心裏有數。他們今天仍然留在大學讀書,其實只能抱一個目標,就是盡快取得學位,然後再作打算。在這個情況下,他們大部份也懶得有所求,連「求學」都變得太奢侈,都是奢望。上課時,再沒有幾多討論空間,也沒有多少人會主動發問。朋友的結論是他教了大學幾十年,在不同地方都教過,從沒有見過修讀社會科學的學生態度會整體性地如此散漫,也沒有見過教學隊伍整體性地如此士氣低沉。

換言之,今天的大學,不是搞學問的地方。學的不再有心去學,教的也不期望可以給甚麼學生學;教的懶得去問,學的同樣也沒有甚麼好問!

可以說,今天香港的大學教育只是形式上的存在,已經完全失去了大學教育的精神了。但這可能才算是充分發揮了「國家安全教育」或所謂「愛國教育」想要達到的政治奴化效果。英國殖民地主義者也做不出的奴化教育,現在就由名義上仍然是「港人治港」的「特區政府」以北京當局代理人或執行者的身份超額完成。

鍾劍華

2023年9月30日

《追新聞》歡迎讀者投稿,本平台保留刪改權,一經採納刊登,不另作通知。投稿請電郵至 info@thechasernews.co.uk

🌟加入YouTube頻道會員支持《追新聞》運作🌟

https://www.youtube.com/channel/UC5l18oylJ8o7ihugk4F-3nw/join

《追新聞》無金主,只有您!為訂戶提供驚喜優惠,好讓大家支持本平台,再撐埋黃店。香港訂戶可分享給英國親友使用。